Réversibilité et résilience : vers une ville vivante

Et si la performance n’était plus la finalité première de la fabrique urbaine ? Face aux bouleversements climatiques, aux mutations sociales et à la raréfaction des ressources, la robustesse pourrait s’imposer comme une nouvelle boussole pour les acteurs de l’immobilier.

Contrairement au modèle performant, adapté à un monde stable et prévisible, la robustesse assume l’incertitude comme un état permanent. Elle permet aux bâtiments et aux quartiers de durer, non parce qu’ils sont figés, mais parce qu’ils sont capables de s’adapter, de se transformer, de muter.

Ce changement de paradigme est nourri par des réflexions venues d’autres disciplines. Le biologiste Olivier Hamant, par exemple, nous invite à observer le vivant non pas pour son efficacité, mais pour sa capacité à encaisser les chocs, à évoluer lentement, et à résister grâce à sa diversité.

De son côté, l’urbaniste Sylvain Grisot plaide pour une ville circulaire, qui mise sur la réutilisation, la transformation, et la densification douce, plutôt que sur l’expansion à outrance.

Ensemble, ces visions esquissent une ville vivante, souple et réversible, qui rompt avec les logiques du jetable.

Penser la ville comme un organisme vivant

Dans ses travaux sur la robustesse, Olivier Hamant explique que le vivant n’est pas performant au sens classique du terme : la photosynthèse, par exemple, affiche un rendement inférieur à 1 %. Et pourtant, c’est précisément cette inefficacité apparente qui permet au vivant de durer. La robustesse ne cherche pas l’optimal, mais le soutenable. Elle repose sur trois mécanismes : la sous-optimalité, la redondance et l’adaptabilité.

Cette approche peut sembler contre-intuitive pour les professionnels de l’aménagement ou de la construction, habitués à viser des objectifs de rendement, d’usage maximal des surfaces ou de retour sur investissement rapide. Mais c’est justement en s’écartant de cette logique de performance que s’ouvre la voie à des projets capables de traverser les crises. Un bâtiment sous-optimal – c’est-à-dire pas totalement “rempli”, pas trop spécialisé – peut se transformer. Une ville lente, faite de réutilisations et de superpositions, peut absorber les fluctuations plutôt que les subir.

Sylvain Grisot traduit cette pensée en urbanisme : l’enjeu n’est plus d’ajouter de nouveaux mètres carrés, mais de prolonger la vie de ceux déjà construits. Il s’agit d’un changement radical de posture, où la transformation prime sur la construction neuve, où la densité devient qualitative, et où les projets doivent laisser place à l’inattendu, au futur incertain, à la résilience.

Réversibilité : une stratégie de robustesse

Dans ce cadre, la réversibilité des bâtiments devient une traduction concrète de la robustesse appliquée à l’architecture. Conçue dès l’origine pour permettre des changements d’usage, la réversibilité offre une réponse à la fois écologique, économique et sociale aux défis du XXIe siècle. Un bâtiment réversible est pensé pour accueillir plusieurs vies : il n’est plus conçu pour une seule affectation, mais pour évoluer en fonction des besoins du territoire et des habitants.

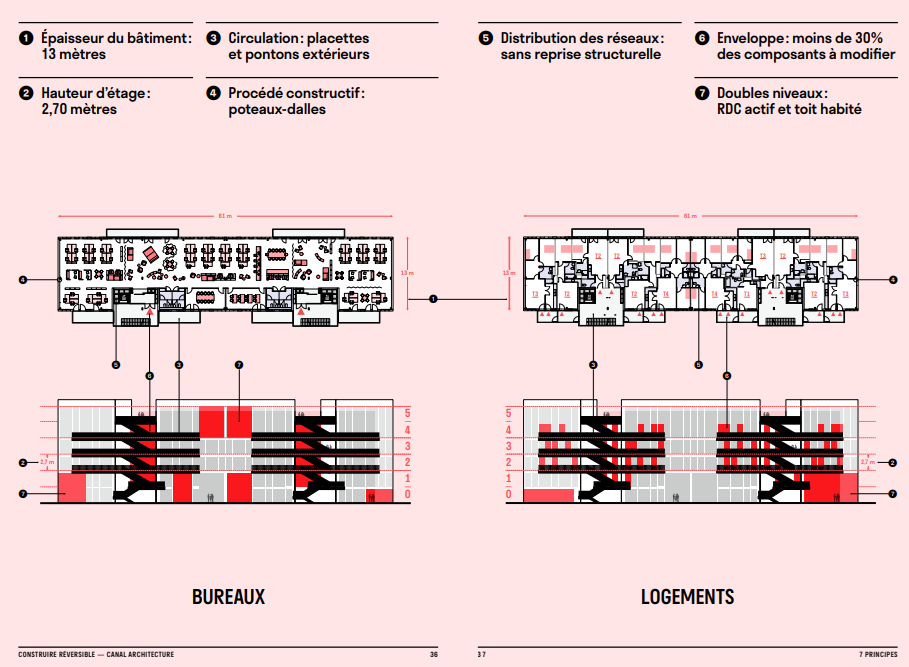

L’agence Canal Architecture, pionnière dans ce domaine, a posé les bases d’une architecture réversible dans son manifeste publié dès 2017. Elle y défend une approche structurelle : des hauteurs d’étage suffisantes, une épaisseur de bâtiment limitée, des structures poteaux-dalles, une distribution indépendante des réseaux, des toitures habitables et des rez-de-chaussée actifs.

Loin d’être des détails techniques, ces choix permettent de construire des espaces flexibles, non assignés à un usage unique. Le projet Tébio, à Bordeaux, illustre cette philosophie : il s’agit du premier bâtiment à recevoir un permis de construire réversible en France, avec des logements transformables en bureaux, sans reconfiguration lourde.

La réversibilité devient alors un outil de pérennité. Elle permet de prolonger la durée de vie des bâtiments au-delà des standards de l’analyse de cycle de vie (souvent limitée à 50 ans), en envisageant leur évolution sur un siècle ou plus. C’est aussi une manière de préserver le carbone déjà stocké dans la structure, en évitant la démolition.

Robuste = frugal, modulaire, adaptable

Ce que la robustesse et la réversibilité partagent, c’est cette capacité à durer sans rester figé. Un bâtiment robuste n’est pas le plus efficace, ni le plus spectaculaire. C’est celui qui peut encaisser les chocs, absorber les aléas, accueillir de nouveaux usages sans être reconstruit. Il est frugal, car il limite la consommation de matières premières ; modulaire, car sa structure permet des reconfigurations ; adaptable, car il prend en compte les transformations climatiques et sociales à venir.

Cette approche redonne une dimension vivante à l’architecture : il ne s’agit plus de programmer un bâtiment pour une fonction figée, mais d’accepter qu’il puisse évoluer, se transformer, se réinventer. Cela nécessite bien sûr des choix techniques, mais aussi un cadre réglementaire plus souple, comme le permettent aujourd’hui les permis expérimentaux ou les dispositifs issus de la loi ELAN.

Une opportunité stratégique pour les acteurs de l’immobilier

Pour les promoteurs et opérateurs immobiliers, la robustesse n’est pas un renoncement, mais une opportunité stratégique. Elle permet de limiter l’obsolescence programmée des bâtiments, d’augmenter la valeur d’usage dans le temps, et de sécuriser les investissements face à l’incertitude. En misant sur des structures évolutives, en anticipant les changements d’usage, en réduisant les impacts carbone liés à la démolition et à la reconstruction, les projets robustes deviennent des actifs durables dans tous les sens du terme.

Intégrer la réversibilité et la robustesse, c’est aussi se préparer à un cadre réglementaire en mouvement. L’évolution des normes environnementales, les contraintes foncières croissantes, et l’exigence de sobriété fixée par les politiques publiques imposent un changement de modèle. Dans ce contexte, les projets réversibles – bien pensés dès l’origine – ne sont plus des exceptions mais des réponses concrètes aux défis de la ville durable.

Vers une ville qui vit, non qui s’effondre

La robustesse invite à concevoir une ville capable de durer non parce qu’elle serait figée dans une forme idéale, mais parce qu’elle sait se transformer, s’ajuster, s’adapter. La réversibilité, en architecture, en est la traduction la plus tangible. C’est un changement de culture : construire moins, mais mieux ; concevoir des espaces ouverts, plutôt que des objets fermés ; penser dans le temps long, au lieu de viser le rendement immédiat.

Dans cette vision, le bâtiment devient un support d’usages futurs, un socle pour des vies à inventer, un espace potentiellement sans affectation définitive. La ville devient vivante, parce qu’elle devient imprévisible, résiliente et accueillante à la diversité.