Potagers urbains : réussir l’intégration

1. Nature en ville : un besoin fonctionnel, pas un artifice

Depuis la crise sanitaire, la demande pour des logements avec espaces extérieurs et nature de proximité s’est affirmée. Télétravail, recherche de lien social, préoccupation écologique… Les résidents ne cherchent plus uniquement des mètres carrés, mais des usages ancrés dans leur environnement.

Dans ce contexte, le potager partagé semble cocher toutes les cases : durable, fédérateur, vertueux. Pourtant, nombre de projets échouent. Espaces fermés, mal entretenus, rapidement abandonnés : faute de méthode, l’intention devient contre-productive. Ce qui devait renforcer le lien devient un symbole d’aménagement gadget, voire de greenwashing.

2. Végétalisation : un levier d’impact, chiffré et stratégique

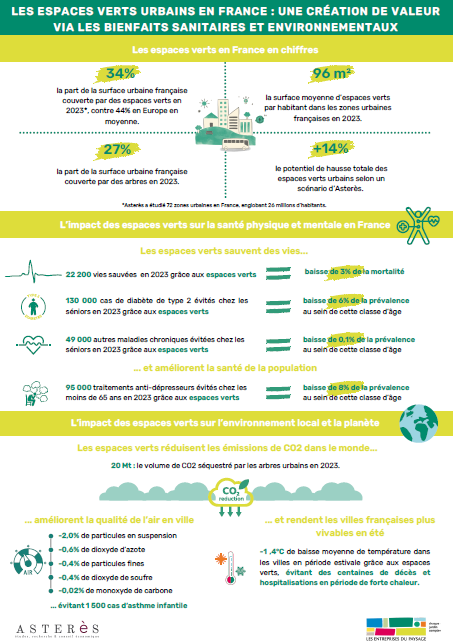

Intégrer la nature dans la ville ne relève plus du confort, mais de la nécessité. Une étude menée par Asterès pour les Entreprises du Paysage (2023) le démontre : les espaces verts urbains contribueraient à :

- sauver 22 000 vies,

- éviter 275 000 pathologies,

- réduire la température estivale de 1,4°C en moyenne et

- capter 20 millions de tonnes de CO₂.

En termes économiques, cela représente plus de 2,3 milliards d’euros de bénéfices pour la collectivité.

Etude complète : télécharger ici

Pour les acteurs de l’immobilier, ces données se traduisent par des enjeux très concrets : répondre aux attentes croissantes des habitants en matière de confort climatique et de bien-être, anticiper les régulations à venir sur la végétalisation, mais aussi inscrire leurs projets dans des démarches d’adaptation au changement climatique. Pourtant, intégrer de la nature ne signifie pas systématiquement installer un jardin partagé. Ce dernier ne doit pas être un réflexe décoratif, mais un projet réfléchi.

3. Jardins partagés : les limites d’un modèle trop idéalisé

Présentés comme une réponse miracle aux défis écologiques, sociaux et alimentaires, les jardins partagés souffrent souvent d’une surestimation de leur impact. Une étude de l’INRAE menée à Montpellier a suivi pendant un an 66 jardiniers urbains. Elle conclut à une absence d’effet significatif sur l’activité physique, la santé mentale ou les habitudes alimentaires des participants. En savoir plus : https://hal.inrae.fr/hal-03148970v1/document

Pourquoi ? Plusieurs facteurs expliquent cet écart entre la promesse et la réalité. D’une part, les usagers étaient déjà sensibilisés aux enjeux écologiques, et le jardin n’a fait que prolonger un engagement existant. D’autre part, de nombreuses personnes se sont démobilisées, freinées par un manque de temps, de compétences, ou de coordination collective. En pratique, 63 % des participants venaient moins d’une fois par mois et près d’un quart a abandonné en cours d’année.

Ce constat met en lumière un risque pour les maîtres d’ouvrage qui souhaitent installer des potagers partagés : celui d’un aménagement sous-utilisé, conflictuel ou coûteux à entretenir, qui, faute d’accompagnement, ne produit pas les effets escomptés. Un jardin partagé ne fonctionne pas sans méthode.

4. Comprendre les causes d’échec fréquentes

Trois erreurs structurelles reviennent dans les échecs de jardins partagés.

La première est l’absence de porteur identifié. Un jardin laissé en libre-service, sans gouvernance claire ni animation, se détériore rapidement. La participation ne se décrète pas, elle se construit.

La deuxième erreur concerne l’implantation. Un espace trop ombragé, mal orienté, sans accès à l’eau ni sol cultivable devient vite inutilisable. Ce type de contrainte technique, non anticipée, génère de la frustration et compromet l’usage.

La troisième erreur tient à la confusion entre signal marketing et projet d’usage. Un simple assemblage de bacs et une cabane photogénique ne suffisent pas à créer un lieu vivant. Le vivant demande du soin, de la temporalité, de la coordination.

Ces failles ne sont pas anecdotiques : elles résultent d’une approche trop centrée sur l’image et pas assez sur la fonctionnalité.

5. Concevoir un jardin partagé utile : les conditions de réussite

Un jardin collectif ne se limite pas à un aménagement. C’est une infrastructure sociale vivante, qui doit être pensée dès la phase de conception.

L’emplacement est primordial : orientation, ensoleillement, irrigation, accessibilité, sécurisation doivent être anticipés avec soin. Le jardin ne doit pas être pensé comme un bonus décoratif, mais comme un équipement à part entière, au même titre qu’un local vélo.

Ensuite, un cadre de gouvernance clair est indispensable. Qu’il s’agisse d’un référent désigné, d’un prestataire, ou d’un collectif d’habitants, une charte d’usage et une animation minimale doivent être prévus pour donner vie au lieu.

L’animation ne nécessite pas forcément un professionnel à plein temps. Deux à quatre temps d’animation par mois suffisent généralement, à condition qu’ils soient réguliers, variés et bien communiqués. L’animation peut d’ailleurs être mutualisée entre plusieurs sites à proximité.

Enfin, il est essentiel d’intégrer un budget dès la phase de programmation. Un potager actif représente un coût de fonctionnement d’environ 1 à 2 euros par mètre carré de surface de plancher par an, intégrable dans les charges de copropriété ou mutualisé via une régie. Ce coût reste inférieur à celui d’un espace vert purement ornemental, souvent peu fréquenté et coûteux à entretenir.

6. Méthodes éprouvées et exemples inspirants

Un jardin partagé ne doit pas être réduit à quelques bacs isolés. Il s’inscrit dans une stratégie paysagère globale. Le rôle du paysagiste concepteur est ici fondamental : il doit penser à la fois l’usage, l’entretien, la pérennité et l’intégration de ces espaces dans le projet.

Certaines entreprises proposent des approches intégrées, comme Growsters, qui accompagne la transformation paysagère des résidences. Leur méthode repose sur la co-conception avec les habitants, l’implication des syndics, la diversification des formats (jardins en pleine terre, vergers, forêts nourricières, terrasses végétalisées), et un accompagnement régulier assuré par des animateurs formés. Leur modèle économique repose sur la réduction des coûts d’entretien classiques, grâce à des pratiques de permaculture, la récupération d’eau, et le compostage devenu obligatoire depuis 2024.

Il n’existe pas de modèle unique : chaque contexte appelle un niveau d’ambition adapté.

- Une petite résidence urbaine préférera des bacs sur dalle avec arrosage automatique.

- Une résidence familiale pourra accueillir une forêt nourricière et des parcelles individuelles, à condition de prévoir un animateur au démarrage.

- Dans une ZAC, le projet devra impliquer les collectivités dès la phase amont, notamment pour intégrer le compostage collectif.

Conclusion : penser usage plutôt qu’image

Les potagers partagés ne sont pas une tendance passagère. Lorsqu’ils sont bien conçus, ils deviennent des leviers puissants de lien social, d’attractivité et de résilience écologique. Mais leur réussite suppose une approche rigoureuse, intégrée, et orientée vers l’usage réel.

Concevoir un jardin partagé, ce n’est pas ajouter une option verte, c’est repenser la relation entre habitat, paysage et vie collective. Il s’agit moins d’agrément que d’infrastructure. Un jardin partagé réussi se rapproche d’un local commun bien géré : il fonctionne parce qu’il est pensé pour être utilisé.

Les bénéfices sont multiples : amélioration de la commercialisation, fidélisation des résidents par un espace qu’ils s’approprient, contribution aux objectifs ESG, et surtout, création d’un lieu vivant, intergénérationnel et fédérateur.

Le jardin partagé ne doit plus être vu comme un simple décor dans une perspective marketing. Il doit devenir un outil stratégique au service de la qualité de vie et de la durabilité des projets urbains.